사람들은 흔히 서울은 인구밀도가 높고 매우 빽빽한 도시라고 생각한다. 서울에는 좁은 면적에 1,000만 명에 가까운 인구가 오밀조밀하게 살고 있기 때문이다. 그러나 사실 객관적인 지표로 본다면 서울의 건물 밀도는 인구수 대비 그리 빽빽하지 않다. 녹지(공원) 면적 역시 그리 좁은 편이 아니다. 이번 글에서는 사람들이 서울에 대해 가지고 있는 착각 두 가지를 살펴보고, 앞으로 서울 도시 개발의 올바른 방향에 대해 생각해 본다.

착각 1 – 서울, 런던과 파리보다 덜 빽빽한 도시

유럽의 대도시인 런던, 파리의 도시 모습을 떠올리면 아파트가 없는, 서울보다 낮은 건물들이 들어선 도시의 모습을 떠올리게 된다. 고층 건물이 서울에 비해 많지 않기 때문에 자연스럽게 런던이나 파리가 서울보다 밀도가 낮을 것이라고 생각한다.

그러나 사실 서울보다 런던과 파리가 더 빽빽한 도시이다. 적어도 건물의 용적률만 놓고 보면 그렇다.

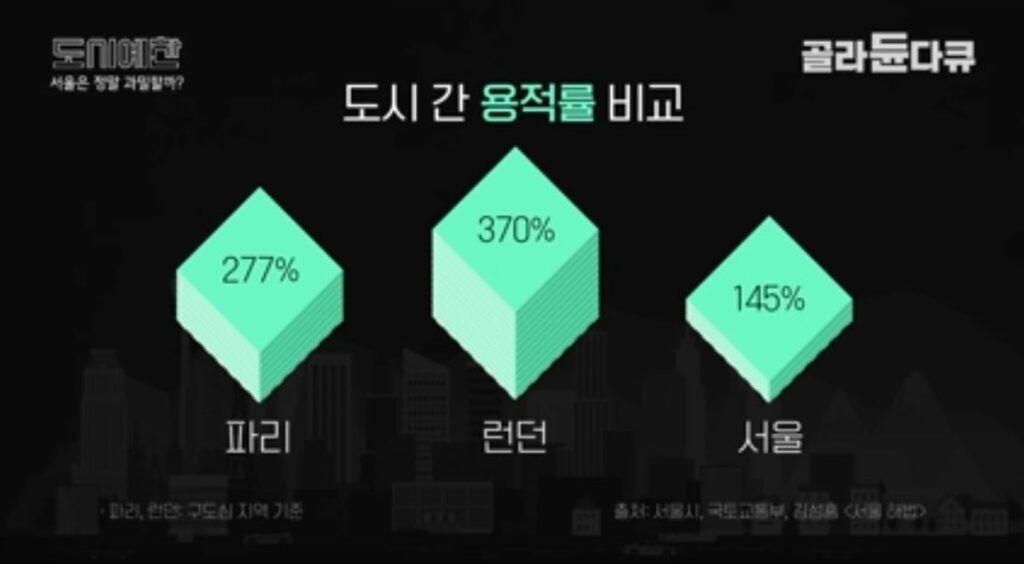

서울의 도시 용적률은 145%로 런던의 370%, 파리의 277%보다 용적률이 훨씬 더 낮다. 고층 아파트가 많은 서울의 용적률이 저층 건물이 많은 파리와 런던보다 낮다는 것이 의외일 수 있다. 그러나 서울은 전국에서 아파트 비율이 제일 낮은 도시이다. 다가구나 다세대 건물이 많고, 구도심에는 개발되지 않은 1~2층 저층 건물도 많다. 아파트의 높은 용적률이 이와 같은 낮은 용적률의 건물에 의해 상쇄되는 구조인 것이다.

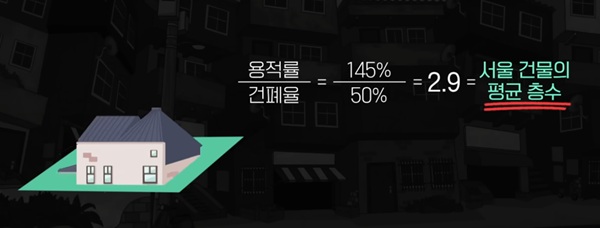

이렇게 계산한 서울의 평균 건물 층수는 고작 3층도 되지 않는 2.9층에 불과하다.

반면 런던과 파리는 고층 아파트는 없지만, 저층 건물도 없다. 5~6층으로 이루어진 건물들이 도시를 빼곡하게 채우고 있다. 따라서 평균적으로만 보면 서울보다 더 높은 용적률을 가지게 된 것이다.

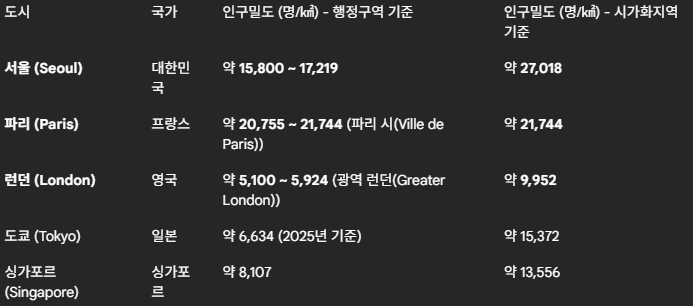

단, 착각은 안 되는 것이 서울의 용적률은 낮은 편이지만 인구밀도는 결코 낮지 않다는 것이다. 이 말은 서울이라는 도시는 건물의 면적은 적지만 그에 비해 사는 인구는 많다는 것이고, 따라서 1인당 주거 면적은 파리나 런던에 비해 크게 좁다는 의미가 된다,

착각 2 – 서울, 생각보다 녹지 면적이 큰 도시

사람들의 두 번째 서울에 대한 착각은 서울에 녹지(공원)가 적다는 것이다. 서울에 공원 수가 적을 수는 있다. 절대적인 공원 면적도 적을 수 있다.

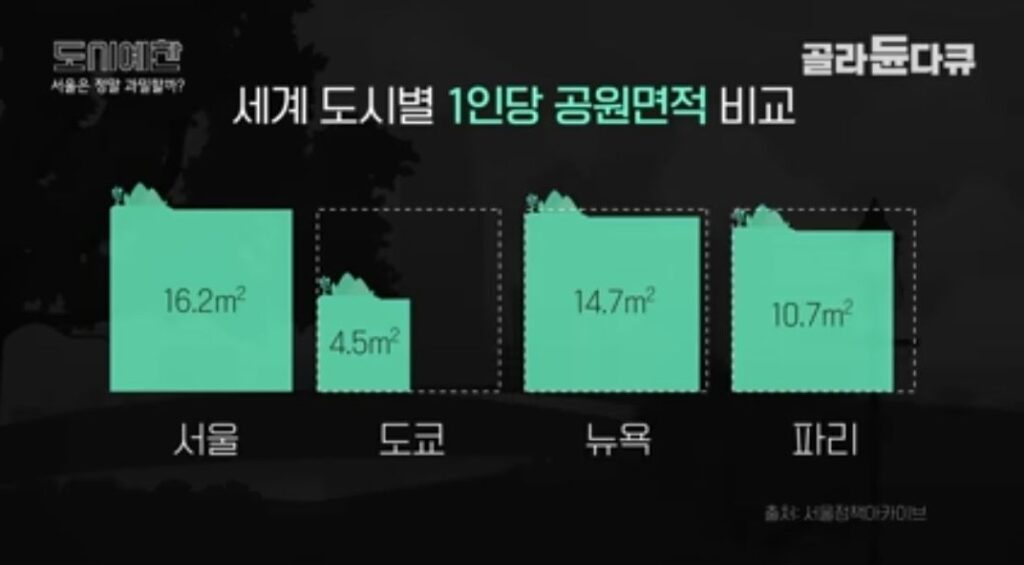

그러나 1인당 공원 면적으로 보면, 서울의 1인당 공원 면적은 주요 대도시인 뉴욕, 파리, 도쿄보다 더 크다. 적어도 1인당 누릴 수 있는 공원은 서울이 가장 많다고 볼 수 있다.

물론 위 면적에는 서울의 산이 가지는 녹지 면적이 공원으로 포함되어 있기 때문에 실제 사람들이 체감하는 공원 면적보다는 크게 나와있다. 단, 한강의 면적은 빠져있기 때문에 한강을 녹지로 본다면 생각보다 큰 녹지가 서울에 분포한다고 볼 수도 있다.

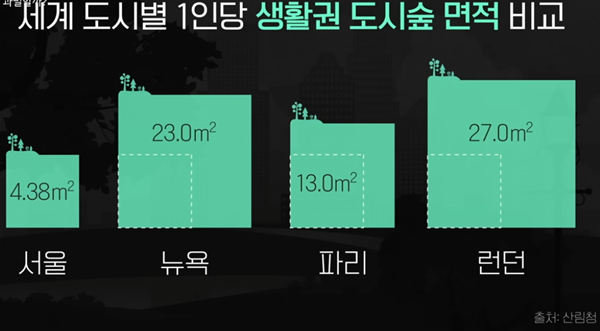

서울에 있는 공원의 문제는 면적보다는 사실 개수에 있다. 서울에는 올림픽공원, 서울숲, 북서울꿈의숲 등 대규모 공원이 곳곳에 있지만, 대규모 공원에 가기 힘든 지역 주변에는 공원이 절대적으로 부족하다. 그들만의 공원이 많다는 의미다. 이는 전체 공원 면적이 아닌, 생활권 도시숲 면적 통계에 단적으로 나타난다. 1인당 공원 면적은 서울이 더 크지만, 생활권, 즉 사람들이 직접 누릴 수 있는 실제 도시 면적은 다른 도시보다 훨씬 적다.

통계가 말하는 서울 – 향후 도시 개발 방향

위에서 살펴본 통계가 말하는 서울은 사람은 많이 살지만, 도시가 효율적으로 개발되지 못한 도시였다. 한 마디로 잘 비벼지지 못한 도시라고 볼 수 있다. 서울이 이런 모습을 하게 된 이유는 여러 가지가 있겠지만 무계획적인 도시 확장과 개발이 가장 큰 이유인 것 같다. 산업화 시대에 워낙 단기간에 성장한 도시라 체계적인 개발 계획에 따라 개발되지 못했기 때문이다.

개발 계획에 따라 개발됐더라도 산업화 시대에 개발된 곳이 많기 때문에 현재 관점에서 봤을 때 부족한 요소들이 많다. 공원 수 부족은 당연하고(강남 지도를 펴놓고 공원이 얼마나 되는 지 찾아보면 단번에 알 수 있다), 주거, 상업, 업무 지역 분리에 따른 비효율적 공간 활용 등의 단점이 주로 지적된다.

사람도 변하듯 도시도 변해간다. 재개발, 재건축을 막는 것은 능사가 아니다. 시대가 변하는 만큼 건물도, 건축도, 도시도 변해야 한다. 서울시에서는 역세권 중심의 복합 개발을 향후 개발 방향으로 정한 것 같은데 올바른 방향이라고 생각한다. 고밀도 복합 개발 방식이 지구 온난화를 막는 것에도 더 적합하고 사람들이 거주하고 생활하기에도 더 편리한 방식이기 때문이다.

서울이 더 멋진 도시로 변해가기를 진심으로 바라본다.