대한민국 사회는 요즘 연금개혁 이슈로 아주 뜨겁다. 28년 만에 여야가 합의해서 국민연금 개혁안을 통과시켰기 때문이다. 통과는 됐지만 통과 후의 후폭풍이 만만치 않다는 것이 문제다. 아직 태어나지도 않은 미래세대의 소득을 담보로 현재의 연금 재원을 마련했기 때문이다. 건강보험은 국민연금보다 문제가 더 심각하다. 국민연금은 아직 잔고는 튼튼하지만, 건강보험은 이미 잔고가 바닥났고 앞으로 적자가 가속화 될 처지에 있기 때문이다. 그러나 국민연금과 건강보험 문제에 가려져 있지만 국민 생활에 가장 체감될 이슈가 하나 숨어있다. 바로 공공 요금이다. 이번 글에서는 우리나라의 공공 요금 수준과 공공 요금 인상이 추후 경제에 미칠 영향에 관하여 다뤄본다.

우리나라 공공 요금 수준

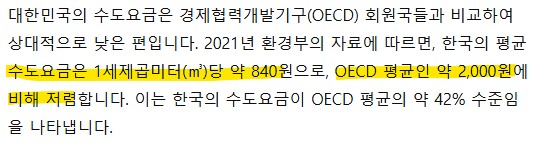

우리나라의 공공요금 수준은 OECD 가입국 대비 낮은 수준이다. 대표적인 공공 요금인 전기세, 수도세, 대중교통 요금, 고속도로 통행료, 쓰레기 처리 비용 등 대부분의 비용이 선진국 대비, 국민 1인당 GDP 대비 낮다.

단적으로 1인당 GDP가 비슷한 이웃나라 일본과 비교해도 이를 쉽게 느낄 수 있다. 일본 도쿄에서 오사카까지 거리는 약 500km, 고속도로 통행료는 9,400엔으로 우리 돈으로 9만 원 수준이다. 반면 우리나라 서울에서 부산까지 거리는 약 400km, 고속도로 통행료는 2만 원 수준으로 일본의 4분의 1 수준에도 못 미친다. 지하철 요금도 일본보다 훨씬 저렴하게 운영 중이다.

그렇다면 우리나라 공공 요금은 왜 이렇게 저렴한 것일까? 요금을 낮출 수 있는 우리나라만의 노하우라도 있는 것일까? 안타깝게도 그런 것은 없다. 그냥 엄청난 빚으로 매년 발생하는 적자를 떠받치고 있을 뿐이다.

“공기업 다 왜이래”…도로공사 36조 빚더미, 연간이자만 1조 – 매일경제

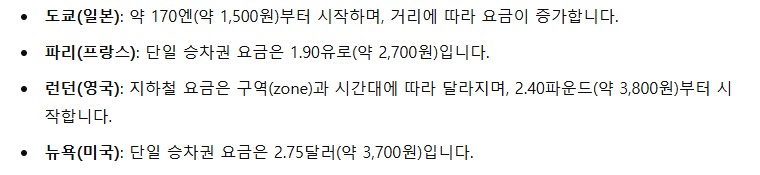

공공 인프라를 운영하는 주요 공기업들의 부채 상황을 간단하게 살펴보면 다음과 같다. 얼핏봐도 빚의 수준이 조 단위는 우스울 정도라는 것을 확인할 수 있다. 주요 인프라를 담당하는 공기업의 부채비율과 부채 금액이 그렇지 않은 공기업의 부채비율보다 유의미하게 높은 편이다. 저렴한 요금으로 인해 발생하는 적자를 채권 발행 등을 통한 빚으로 때우고 있다는 증거다. 한국도로공사의 경우 부채가 36조나 되며 이에 대한 이자만 연간 9,000억 원이 발생하고 있다.

- 한국전력공사: 205조(2025년 3월 기준)

- 한국수자원공사: 5.4조(2022년 기준)

- 한국가스공사: 44조(2024년 6월 기준)

- 한국도로공사: 36조(2023년 10월 기준)

- 한국토지주택공사(LH): 152조(2024년 기준)

- 한국철도공사(코레일): 21조(2024년 기준)

- 서울교통공사: 7조(2023년 기준)

우리나라 공공 요금 수준이 낮은 이유

우리나라 공공 인프라를 담당하는 기업들은 왜 이렇게 되었을까? 이유는 공공 요금을 제때 올리지 않았기 때문이다.

전기, 수도, 가스, 통행료, 지하철 요금, 임대주택 임대료, KTX 요금 같은 공공 요금을 물가상승률보다 낮게 인상했기 때문에 적자폭을 줄이기는 커녕 적자폭이 계속 늘어나는 구조가 고착화되었다. 대표적으로 통행료와 KTX 요금을 예로 들 수 있다. KTX 요금은 2011년 인상 이후 10년이 넘게 요금 인상이 되지 않았다. 지난 14년간 물가가 24% 올랐으니 상대적으로 요금이 24% 저렴해진 것이다. 주말마다 KTX가 매진되고 표를 못 구하는 이유가 상대적으로 저렴해진 요금에 기인하는 면도 있다. 고속도로 통행료 역시 2015년 4.7% 인상 이후 부분적인 통행료 인상만 있었을 뿐 전체적인 인상은 없었다. 거기다가 명절 연휴 통행료 면제 정책까지 시행되면서 한국도로공사의 적자는 점점 심해지고 있다.

전기, 수도, 가스 요금도 이와 크게 다르지 않다. 그러나 문제는 여기에 있다. 언제까지 이런 구조를 유지할 수 있겠냐는 것이다.

공공 요금 상승의 결과 – 물가 인상과 가처분 소득 감소 엔딩

지금까지 정부는 정치적 진영을 막론하고 최대한 국민의 표와 인기를 얻기 위해 공공 요금 상승을 억제해왔다. 지하철 요금을 올리려고만 하면 온갖 명분을 갖다 붙여가면서 최대한 미루고 미루고 인상 폭을 낮춰왔었다. 그렇게 서울교통공사는 부채 규모가 7조에 이르렀고, 매년 5,000억 원 내외의 적자가 추가로 쌓여가고 있다. 서울의 인구는 매년 감소중이며 지하철 이용객 역시 인구 감소 및 인구 중위 연령 상승에 따라 감소할 가능성이 크다. 철도나 고속도로 역시 향후 수요 감소가 예상된다. 이런 인프라 시설의 경우 이용객이 줄어들면 적자폭은 기하급수적으로 커진다. 언제까지 채권을 찍어서, 세금으로 보전하면서 운영할 수는 없다는 이야기다.

언젠가는 온갖 공공 요금을 올려야 할 때가 온다. 반드시 온다. 우리나라의 인구 구조와 공기업 부채가 더 이상 버티지를 못한다. 그동안 미뤄왔던 공공 요금 인상이 현실화되면 국민연금과 건강보험 문제와는 차원이 다른 위기가 펼쳐질 것이다. 건강보험이 10년 뒤, 국민연금이 40년 뒤 문제라면 공공 요금 인상은 인상 즉시 체감되는 문제이기 때문이다.

부디 제발 정치인들이 미래에 공공 요금 인상 문제를 극복한답시고 현금을 찍어내서 원화 가치를 박살내는 아르헨티나 같은 정책은 펴지 않기를 바라본다. 과거에 싸게 누렸으니 미래에는 이에 대한 대가를 치뤄야 한다. 공짜 점심은 없다. 공공 기관 운영을 효율화하여 비용 지출을 최소화함과 동시에, 비싼 요금을 감내하면서 버텨나가는 수밖에 없다. 잇따른 공공 요금 인상으로 국민들의 가처분 소득이 줄어 호주머니가 얇아지고 내수는 더욱 침체될 것이다.

미래에 펼쳐질 잇따른 공공요금 인상이 꽤나 두려운 이유이다.